Gästinnenbeitrag von Anne Valler-Lichtenberg

Gerne mache ich hier auf das Interview mit Andrea Ebbecke-Nohlen in KONTEXT 4/2025 aufmerksam.

Andrea Ebbecke-Nohlen hat seit den 1990er Jahren gemeinsam mit ihrer Kollegin Ingeborg Rücker-Emden-Jonasch die Systemische Therapie und Beratung unter feministischen Blickwinkeln und Gender-Perspektiven angeschaut und damit erweitert.

Zu diesem Zeitpunkt waren beide Lehrtherapeutinnen bei der IGST (Internationale Gesellschaft für Systemische Therapie).

1992 waren sie die Herausgeberinnen des Buches „Balanceakte – Familientherapie und Geschlechterrollen“ mit Beiträgen von vielen auch internationalen Familientherapeutinnen.

Sie spricht im Interview darüber „…wie das Thema Gender überhaupt in das Systemische hineinkam. Es fing nicht gleich mit den Publikationen an, sondern erst mit Beobachtungen…..Der Beobachtung erster und zweiter Ordnung.“ (S. 408)

Andrea Ebbecke-Nohlen beschreibt Unterschiede in Einschätzung und Vorgehen (die heute vielleicht selbstverständlich erscheinen – oder doch wieder nicht?).

Ich fasse es hier mit meinen Worten zusammen.

Die „weibliche Seite“

– benutze die weiblichen und männlichen Bezeichnungen

– stelle mehr Transparenz und Offenheit zu den Familienmitgliedern her

– nehme verstärkt wahr, dass sie auch unparteiisch sein können, wenn sie

mehr Nähe zuließen und damit sogar wirksamer sein können.

Sie formulierten

– das Balancieren zwischen Nähe und Distanz

– eher Allparteilichkeit als Neutralität.

Sie gaben

– den Emotionen mehr Raum

und benannten

– Themen wie Gewalt und sexuelle Gewalt.

In ihren eigenen Weiterbildungen wurde Gendersensitivity zu einem unverzichtbaren Bestandteil.

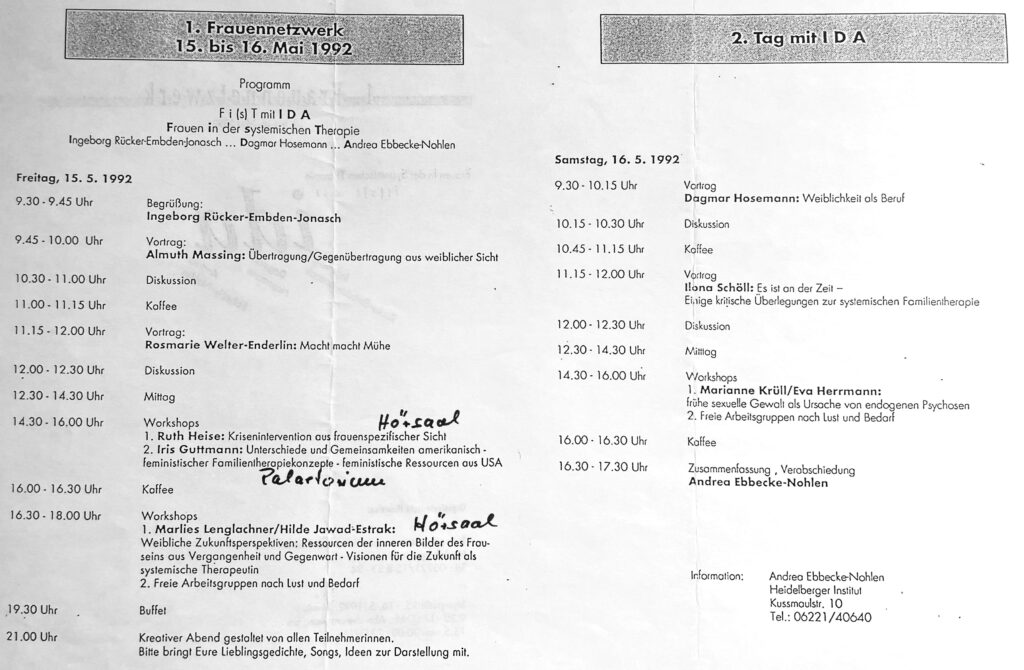

Gemeinsam mit Dagmar Hosemann (die damals an der Fachhochschule Darmstadt Familientherapie lehrte) organisierten und gestalten sie drei große IDA-Kongresse 1992, 1993 und 1997. IDA stand für Ingeborg, Dagmar und Andrea.

„Es waren außergewöhnliche Erlebnisse und sind sehr schöne Erinnerungen. Damit kam das Thema Gender in die Familientherapie“ (S. 410).

Ich war 1992 beim ersten beeindruckenden und kreativen IDA-Kongress „Frauen in der systemischen Therapie“ dabei. Die Dokumentationen waren noch ausschließlich analog. Gerne teile ich hier mit euch das Programm des ersten Kongresses im Mai 1992.

Foto: Anne Valler-Lichtenberg

Auf diesem entstanden etliche bundesweit agierende kleinere systemisch-feministische Gruppen, zum Austausch, zur Weiterentwicklung, zur kollegialen Beratung. Es war inhaltlich anregend und hat Spaß gemacht.

Weshalb ich persönlich nach 2-3 Jahren aus einer kreativen systemischen Frauengruppe ausgestiegen bin? Vielleicht – leider passend – war meine Zeit mit dem Aufbau meiner selbständigen Praxis und der Begleitung meiner kleinen Tochter schon sehr ausgefüllt.

Literatur

Haun, M. W. (2025) „Ambivalenz ist eine Ressource. Beide Seiten haben ihren Wert, und im Zwischenraum entsteht oft etwas Neues.“ Andrea Ebbecke-Nohlen im Gespräch mit Markus W. Haun anlässlich ihres 75. Geburtstags. Kontext- Zeitschrift für Systemische Therapie und Familientherapie, 56, Heft 4. 2025, S. 396-416